車両保険は必要か?加入するべきケースと不要なケースを徹底解説

更新日 2024/07/11

自動車保険(任意保険)の車両保険は、事故や災害又は、自損事故などで自分の車が損傷した時などの修理費用などが補償される保険です。 対人・対物と違い、自分の車に対して保険(補償)を掛けるため、年数が経って...続きを読む

担当者あいさつ

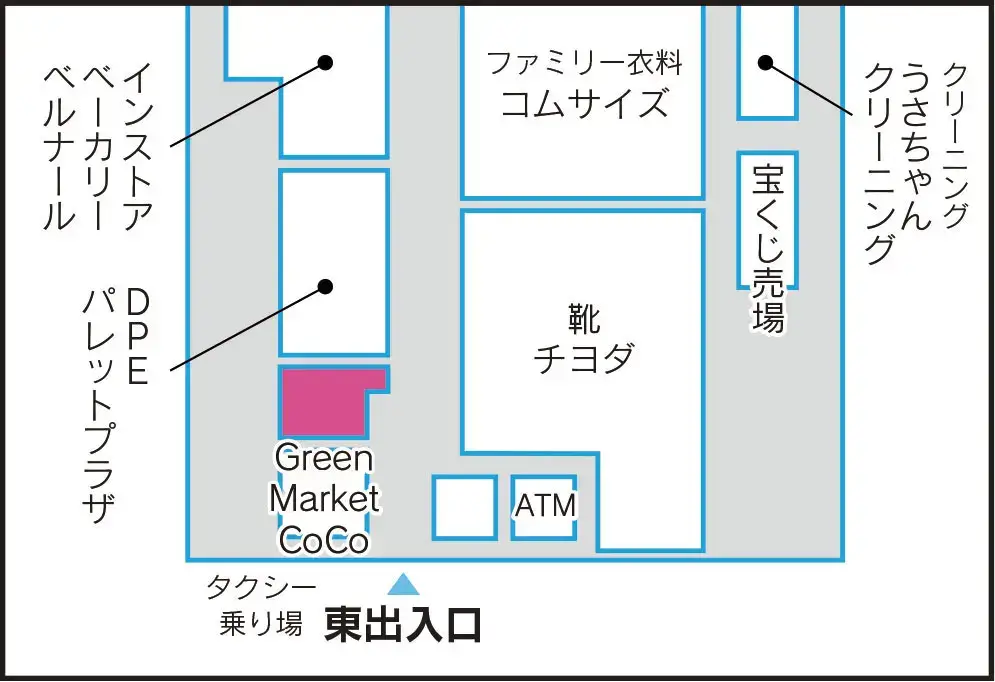

ドン・キホーテ会津若松店(旧アピタ会津若松店)内にあるお店です。

ファイナンシャルプランナーの資格を持ったプロに無料で保険相談ができます。

キッズスペースもあり、小さなお子様と一緒でも安心!

保険のことが全く分からなくても、基本的な仕組みから専門用語を使わず分かりやすく説明いたします。お気軽にご相談ください。

~ご相談ついでに立ち寄れるお店を紹介します~

*番号はドン・キホーテ 会津若松店(旧アピタ会津若松店)のフロアガイドとリンクしておりますので下記を参照下さい。

フロアーのご案内